Jetzt unser Sonderheft „Die Vertreibung der Deutschen: Das große Tabu der Zeitgeschichte“ bestellen und die liebevoll geschriebenen Provinzporträts lesen: Ostpreußen: Land der dunklen Wälder – Pommern: Im Zeichen des Greifs – Sudetenland: Im Herzen des Alten Reiches – Schlesien: In der Mitte aller Mitten. HIER bestellen!

Dies ist der erste Teil einer zweiteiligen Folge.

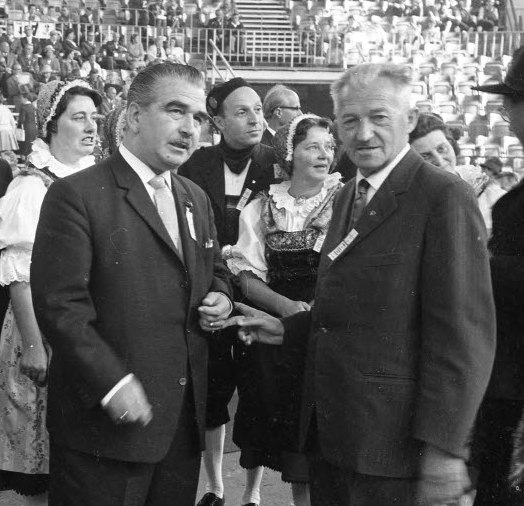

„Für mich, der ich jetzt bald fünfundvierzig Jahre Sozialdemokrat bin, ist Jaksch eine große Figur.“ Dies schrieb der mittlerweile verstorbene SPD-Vordenker Peter Glotz in seiner im Jahr 2005 erschienenen Autobiographie „Von Heimat zu Heimat“ über den Vertriebenenpolitiker und sudetendeutschen Sozialdemokraten Wenzel Jaksch. Glotz beschreibt Jaksch weiter als „einsamen Mann“ und „machtlosen Emigranten“, der sich als „Anführer von ein paar Tausend geflüchteten ‚Verrätern‘“ im Exil in London im Zustand fast völliger Machtlosigkeit befand, und den Edvard Beneš, der an der Spitze der tschechoslowakischen Exilregierung stand, „beliebig hinhalten, ausspielen und ins Leere laufen lassen konnte.“ Aber in der frühen Bundesrepublik sollte Jaksch noch zu einer bedeutenden politischen Persönlichkeit werden, unter anderem als Präsident des damals noch sehr einflussreichen „Bundes der Vertriebenen“ (BdV) und als Leiter des hessischen „Landesamtes für Vertriebene, Flüchtlinge und Evakuierte“.

Kindheit in bitterer Armut

Geboren wurde Jaksch am 25. September 1896 als Sohn eines Maurers in Langstrobnitz im südlichen Böhmerwald, einer Gemeinde, die heute unmittelbar an der tschechisch-niederösterreichischen Grenze liegt. Von den 10 Geschwistern Jakschs starben sechs schon im Jugendalter, und auch seine beiden Eltern, die sehr hart arbeiten mussten, starben früh. Obwohl Jaksch gern zur Schule ging und als Jahrgangsbester die Volksschule abschloss, war für ihn als Kind armer Eltern an den Besuch einer weiterführenden Schule nicht zu denken, stattdessen musste er sich schon im Alter von 14 Jahren als Saisonarbeiter auf den Wiener Baustellen durchschlagen. Schon 1914 schloss sich Jaksch in Wien, wo er eine Maurerlehre absolvierte, dem Verband der jugendlichen Arbeiter Österreichs an, womit er schon als Achtzehnjähriger Mitglied einer Gliederung der österreichischen Sozialdemokraten wurde. Den Ersten Weltkrieg erlebte Jaksch erst als Angehöriger eines Budweiser Landwehrregiments und später als Arbeiter in einer Munitionsfabrik in Blumenau-Wöllersdorf bei Wien. Als Jaksch nach dem Krieg zurück in seine südböhmische Heimat kam, wurde seine kosmopolitische politische Grundhaltung schon an der provisorischen Grenze zwischen Österreich und Böhmen erschüttert.

Angehörige der tschechischen Turnerbewegung „Sokol“ untersuchten die Rucksäcke von ihm und seinen Begleitern und machten dabei – so schien es Jaksch – deutliche Unterschiede zwischen Deutschen und Tschechen. Als im November und Dezember 1918 tschechische Truppen die deutschen Gebiete in Böhmen und Mähren ohne nennenswerte Widerstände besetzten, aber auch die deutschen Wünsche nach Selbstbestimmung unbeantwortet ließen, wurde den Sozialdemokraten in Böhmen deutlich, wie wichtig die nationale Frage war. Josef Seliger, der im Jahr 1919 zum ersten Vorsitzenden der Deutschen sozialdemokratischen Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen Republik (DSAP) gewählt wurde (vorher hatte er wegen der Gründung der Tschechoslowakei gezwungenermaßen aus dem Wiener Parlament ausscheiden müssen), formulierte den Standpunkt der böhmischen Sozialdemokratie wie folgt: „Daraus folgt, dass der Nationalitätenstaat oder der übernationale Staat an sich durchaus kein Hindernis für die Machtentfaltung des Proletariats und seinen Kampf um die Demokratie und seine letzten großen Ziele ist. Aber die Bedingung ist, dass dieser Staat auf dem Willen der Nationen beruht, die ihn bewohnen, dass sie ihn begründen aus dem Recht ihrer freien Selbstbestimmung.“

Jaksch verdiente sich erste Sporen in der Partei als Funktionär der Kleinbauernorganisation und als Redakteur der sozialdemokratischen „Volkszeitung“ in Komotau. Die böhmischen Sozialdemokraten hatten damals große Schwierigkeiten, sich gegen die kommunistische Konkurrenz zu behaupten. Beim Verbandstag der Sozialdemokratischen Arbeiterjugend, der Ende 1920 in Karlsbad stattfand, konnte Jaksch es nicht verhindern, dass der Verband, der damals 32.000 Mitglieder vertrat, sich gegen seinen Willen der Kommunistischen Jugendinternationale anschloss – ein Erlebnis, an das Jaksch sich bis an sein Lebensende erinnerte. Jaksch stieg allerdings dennoch weiter in der DSAP auf – erst als Mitglied des Parteivorstandes, in den er 1924 gewählt wurde, dann als Abgeordneter der Partei im Prager Parlament, in das er 1929 gewählt wurde.

Im Fernen Osten Böhmens

Die böhmischen Sozialdemokraten unterstützten damals übrigens die tschechoslowakische Regierung, was heute kaum mehr Erwähnung findet, da die Sudetendeutschen gerne als reine „fünfte Kolonne“ dargestellt werden, die sich angeblich nicht mit der Existenz des Staates, in dem sie lebten, hätten abfinden können. Zu dieser Frage schrieb aber selbst Peter Glotz in seiner schon erwähnten Autobiographie: „Die tschechische Volkstums- und Sprachpolitik war unklug – und trotzdem hatten die Sudetendeutschen (darunter auch sudetendeutsches Bürgertum) bis 1935 zu siebzig Prozent Parteien gewählt, die in der Tschechischen Republik aktiv mitarbeiteten.“ Wenzel Jaksch fand allerdings deutliche Worte mit Blick auf die alltägliche Benachteiligung der Deutschen innerhalb der Tschechoslowakei. In einem Aufsatz für die Zeitung „Sozialdemokrat“ aus dem Jahr 1930 beklagte Jaksch das „Totschweigen“ der deutschen Sorgen innerhalb der Tschechoslowakischen Republik. Die deutschen Arbeiter seien zur Überzeugung gekommen, dass man sich hauptsächlich deshalb nicht um sie kümmere, weil sie Deutsche seien. Der Staat hätte sie aber 1919 als Bürger gewollt, und aus diesem Grund müsse man auch den Deutschen eine „Antwort auf ihre Schlüsselfragen geben“ und „Ersatz schaffen für die verlorenen Arbeitsplätze.“

Die „Kampfgemeinschaft“ mit der tschechischen Arbeiterklasse habe jedoch nur dann einen Sinn, so Jaksch weiter, „wenn auch das Lebensinteresse der deutschen Arbeiter darin seine Wahrung findet.“ Jaksch verfasste in diesen Jahren auch Sozialreportagen für den „Sozialdemokrat“, beispielsweise über die Not im Adlergebirge, einer deutschen Sprachinsel im „Fernen Osten“ Böhmens, in dem einige Hundert Hausweber noch unter den Bedingungen arbeiten mussten, die Gerhart Hauptmann in seinem berühmten Drama für die schlesischen Weber des 19. Jahrhunderts geschildert hatte. Ab dem Frühjahr 1933 trat Jaksch auch in einen intensiven Kontakt zu dem nach Prag geflohenen Otto Strasser, der wegen seiner innerparteilichen Opposition zum Kurs Adolf Hitlers zu den ersten Emigranten gehörte, die das Deutsche Reich verlassen mussten. Mit dem überragenden Wahlsieg der „Sudetendeutschen Partei“ Konrad Henleins bei den tschechoslowakischen Parlamentswahlen des Jahres 1935 und dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich im März 1938 stieg auch der Druck auf die böhmischen Sozialdemokraten massiv an, ihr Verhältnis zur nationalen Frage zu klären.

Vielen erschien nun Jaksch als der richtige Mann zur Führung der Partei. Auf dem letzten Parteitag der sudetendeutschen Sozialdemokraten, der am 26. März 1938 in Prag stattfand, wurde Jaksch zum Vorsitzenden der DSAP gewählt. In seiner programmatischen Rede verlangte Jaksch die tatsächlich längst überfällige Anerkennung der Deutschen als Staatsvolk innerhalb der Tschechoslowakei, betonte aber auch weiterhin die Staatstreue seiner Partei. Seine Grundpositionen betonte Jaksch in einem Interview mit der britischen Zeitung „Daily Telegraph“ vom 23. April 1938. Diese waren: 1. Kantonisierung des Landes, da territoriale Autonomie aufgrund des uneinheitlichen Siedlungsgebietes der Sudetendeutschen nicht möglich war, 2. gesetzlich verankerte nationale Proportionalität für das Personal im öffentlichen Dienst; 3. deutsche Selbstverwaltung in sozialen und Bildungsfragen; 4. Schaffung von kantonalen und Verbraucherkammern; 5. ein neues Sprachgesetz.

Arne Schimmer

Der zweite Teil dieses Beitrags wird demnächst veröffentlicht.

Abonniert unseren Telegram-Kanal https://t.me/aufgewachtonline

Kostenlose AUFGEWACHT-Leseprobe herunterladen: https://aufgewacht-online.de/leseprobe/