Die Diktatur des Great Reset marschiert, das Regime agiert immer offener gegen das Volk und alle verbliebenen patriotischen Kräfte. Viele verzweifeln. Andere ballen die Faust in der Tasche. Doch die Erinnerungen an den Volksaufstand vom 17. Juni 1953, die Friedliche Revolution in der DDR und die großen Demos gegen die Corona-Diktatur 2020/2021 leben. AUFGEWACHT ist die Stimme des Widerstands. Mit einem Abo werden Sie Teil einer größeren Bewegung! Hier geht es zu Ihrem Abo!

Schon kurz nach Mitternacht war Caspar David Friedrich an diesem 11. Juli 1810 gemeinsam mit Georg Friedrich Kersting aufgebrochen, um die letzte und wichtigste Etappe seiner Reise zu vollenden. Von Dresden aus waren die beiden Freunde in den letzten Wochen einen Weg gegangen, der sie über das Zittauer und das Isergebirge schließlich auf den Kamm des Riesengebirges geführt hatte. Immer näher waren sie an das gewaltige Massiv der Schneekoppe herangerückt, das die schlesische Landschaft dominiert.

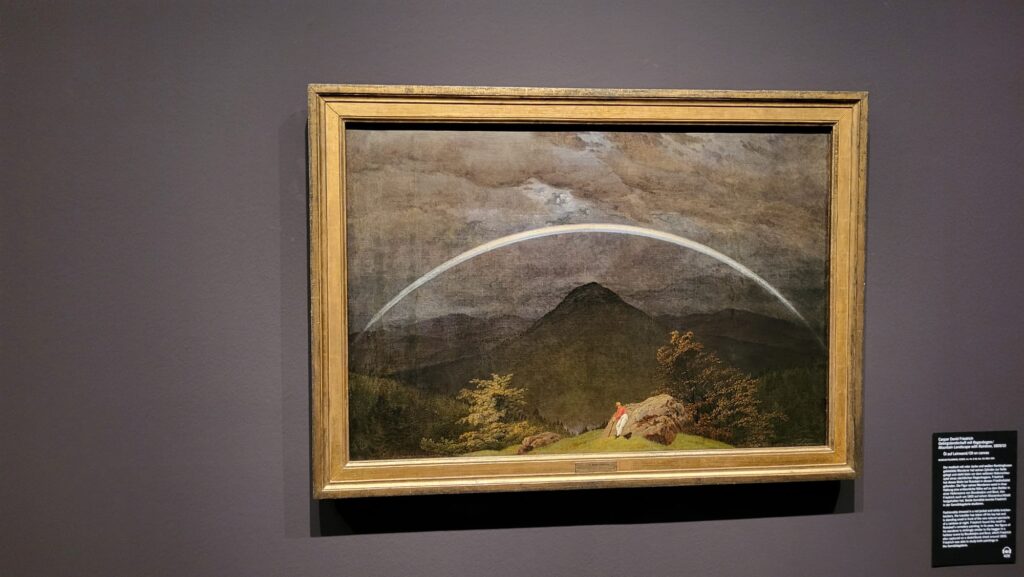

Der Naturforscher Alexander von Humboldt fand die Erhebung so beeindruckend, dass er in ihr fälschlicherweise sogar den höchsten Gipfel Deutschlands sah. In den oberen Lagen des Berges, der mit seinen1.603 Metern den höchsten Punkt des Königreiches Preußen bildete, herrschen schon alpines Klima und Vegetation vor. Die beiden Wanderer mussten aufpassen, nicht über Wurzeln zu stürzen oder auf Moosen auszurutschen. Und dann kam endlich der große Moment des Sonnenaufgangs, den die beiden Freunde nun in vollen Zügen genießen konnten. Seine Eindrücke verarbeitete Friedrich in dem bekannten Gemälde „Morgen im Riesengebirge“, das der preußische König Friedrich Wilhelm III. 1812 für sein Palais Unter den Linden erwarb.

Friedrichs magischer Touch

Dieses Werk enthält ein geradezu verrücktes, aber zentrales Detail. Eine nur mit einem luftigen Sommerkostüm bekleidete Frau berüht schon das auf einem Felsbrocken thronende Gipfelkreuz und zieht mit der linken Hand gleichzeitig einen mit einem schwarzen Anzug bekleideten Mann mit zu sich hinauf. Äußerst gewagt für die damalige Zeit – und wenig verwunderlich, dass der Surrealist Max Ernst, der in den 1920er Jahren seinen Durchbruch feierte, von dem Romantiker Friedrich sowohl stark beeindruckt wie auch beeinflusst war. In seinem im vergangenen Jahr erschienenen Bestseller „Zauber der Stille: Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten“ vertritt der „Zeit“-Herausgeber Florian Illies sogar die These, dass Leni Riefenstahls berühmter Film „Das blaue Licht“ aus dem Jahr 1932 durch genau dieses Gemälde inspiriert wurde.

Vorbild für das von der Regisseurin selbst gespielte Bergmädchen Junta wäre dann die Frau aus dem Riesengebirgsmotiv des romantischen Malers gewesen. Ein wichtiger Ertrag der Reise Friedrichs in die Sudeten waren neben diesem Ölbild auch unzählige Skizzen von Nebel und Wolken, von Wurzeln und umgestürzten Bäumen oder von Bergen und Gebäuden. Mit ihnen arbeitete der Maler sein ganzes Leben lang weiter, wobei er freihändig Elemente aus verschiedenen Landschaften miteinander kombinierte. Mehr als 20 Jahre nach seiner Wandertour erschuf der Künstler ein Bild, in dem die Greifswalder Klosterruine Eldena – sein meistgemaltes Motiv – nun plötzlich vor dem Panorama des Riesengebirges steht. Und da ist er wieder, Caspar David Friedrichs magischer Touch! Seine beiden als Heimat empfundenen Räume – Pommern und Sachsen/Böhmen – werden in einem seiner Spätwerke auf eine Art und Weise vermählt, wie nur er das auf die Leinwand bringen konnte.

Die Schneekoppe als Berg der Erleuchtung

In seinem 2014 erschienenen Buch „Das preußische Arkadien: Schlesien und die Deutschen“ kommt der Autor Hans-Dieter Rutsch zu dem Schluss, dass die Schneekoppe für den aus Pommern stammenden Künstler der Berg der Erleuchtung gewesen sei, auf dem er erst zu seinem ganz eigenen Blick auf die Welt und die Natur gefunden habe. Das ist vielleicht etwas zu weit hergeholt. Richtig ist aber, dass sich der Maler seit seiner 1807 begonnenen Arbeit an dem Ölbild „Das Kreuz im Gebirge“ in einem regelrechten Kreativitätsschub befand und hier etwas revolutionär Neues begann. Es ist kein Wunder, dass dieses auch als „Tetschener Altar“ bezeichnete Werk sofort eine erbitterte Debatte, den sogenannten Ramdohrstreit, auslöste.

Der Diplomat und Kunstkritiker Basilius von Ramdohr verdammte 1809 in einem Beitrag für die „Zeitung für die elegante Welt“ den „Mystizismus“, der einem aus dem Bild „gleich einem narkotischen Dunste“ entgegensteige. Friedrich fand zwar sofort eine Reihe von Verteidigern, die sich mit ganzer Kraft für ihn in die Bresche schmissen, darunter den in Sachsen, Preußen und Russland mit höchsten akademischen Ehren gewürdigten Maler Gerhard von Kügelgen. Auch seinem aus dem Hannoverschen stammenden Kritiker muss man allerdings zugestehen, dass dieser das absolut Außergewöhnliche an den Bildern des Pommern sofort bemerkte.

Diese verbinden höchsten Realitätssinn mit höchster Imaginationsfähigkeit und transportieren eine völlig neue Art der Wahrnehmung. Bei keinem anderen Werk Friedrichs wird das auf so radikale Art und Weise deutlich wie bei seinem 1810 fertiggestellten Gemälde „Der Mönch am Meer“. Marie Helene von Kügelgen erschrickt regelrecht, als sie das noch nicht fertiggestellte Werk im Juni 1809 im Dresdner Atelier Friedrichs sieht. In einem Brief schreibt sie: „Ein weiter, unendlicher Luftraum. Darunter das unruhige Meer und im Vordergrunde ein Streifen hellen Sandes, wo ein dunkel gekleideter oder verhüllter Eremit umherschleicht. Der Himmel ist rein und gleichgültig ruhig, kein Sturm, keine Sonne, kein Mond, kein Gewitter.“ Der Maler habe es mit diesem Bildnis geschafft, „die Einsamkeit noch einsamer und grausiger“ erscheinen zu lassen.

Und kein Geringerer als der nationalistische Dichter Heinrich von Kleist schreibt 1810 ein Jahr vor seinem Freitod in den „Berliner Abendblättern“ über dieses Werk: „Nichts kann trauriger und unbehaglicher sein als diese Stellung in der Welt: der einzige Lebensfunke im weiten Reich des Todes, der einsame Mittelpunkt im einsamen Kreis.“ Das Bild liege „mit seinen zwei oder drei geheimnisvollen Gegenständen wie die Apokalypse da“, es fühle sich an „als wenn einem die Augenlider weggeschnitten wären.“ Die Wirkung des Gemäldes ist tatsächlich erschütternd. Der Mönch steht auf einem einsamen Posten. Steht er auch auf verlorenem Posten? Hat er seinen Gott gefunden oder ihn verloren? Was hat es mit dem Künstler auf sich, der ein derartiges Werk schafft.

Trauer- und Trost-Kunst

Tatsächlich zählte Schwermut zu den Grundstimmungen Friedrichs. Der am 5. September 1774 im pommerschen Greifswald – damals eine Stadt in der von Stockholm aus regierten Provinz Schwedisch-Vorpommern – geborene Maler musste vieles durchstehen. Schon im Alter von sechs Jahren verliert er seine Mutter. Am 8. Dezember 1787 ereilt ihn dann die größte Katastrophe seines Lebens. Beim Spielen auf dem zugefrorenen Greifswalder Wallgraben bricht er ein. Sein um ein Jahr jüngerer Bruder Christoffer rettet ihn, doch ertrinkt dabei selbst. Drei Jahre später verliert er seine Schwester Maria. Caspar David Friedrich ist ein Mensch, der sein ganzes Leben lang inständig auf Erlösung hoffen wird. Während der Arbeit am „Mönch am Meer“ stirbt 1808 dann auch noch seine Schwester Dorothea, die ihm Mutterersatz gewesen war, und 1809 sein Vater Adolph Gottlieb, der ihm seinen festen lutheranischen Glauben vermittelt hatte.

Der Maler ist nun ganz auf sich allein zurückgeworfen. Die einen erschaudern beim Blick auf das Gemälde, den anderen ist es ein Trostbild. Die Erwerbung des Werks durch das preußische Königshaus wird durch den erst 15jährigen Kronprinz Friedrich Wilhelm IV. veranlasst. Der Tod seiner Mutter, der Königin Luise, hatte nicht nur die Seele des Jungen schwer erschüttert, sondern in ganz Deutschland tiefe Trauer ausgelöst. Die Stifterin des Eisernen Kreuzes war am 19. Juli 1810 verstorben. Ein Jahr später wird Friedrich in die Preußische Akademie der Künste aufgenommen. Er hat – so scheint es – einen glänzenden gesellschaftlichen Aufstieg hingelegt.Doch nun geschieht etwas Unerwartetes, ja bis heute geradezu Unerklärliches.

Der patriotische Friedrich

Schon zu Lebzeiten verliert der mit einzigartigen Talenten ausgestattete Künstler stark an Bekanntheit. Am 7. Mai 1840 verstirbt er in Dresden, in den folgenden Jahrzehnten fällt er ganz dem Vergessen anheim. In den großen deutschen Kunstlexika aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wird er nicht einmal mehr mit einer Kurznotiz erwähnt. Zu erklären ist das vielleicht durch die Entwicklung des Zeitgeists. Ab den 1820er Jahren greift die Industrielle Revolution mit voller Wucht von England auf Deutschland über. Über mehrere Generationen hinweg herrschen nun Fortschrittsoptimismus und Wissenschaftsgläubigkeit vor. Caspar David Friedrich scheint da mit seinen allegorischen Bilderwelten und seinem Naturmystizismus völlig aus der Zeit zu fallen.

Zum Glück für die Nachwelt wird der Maler in den 1890er Jahren von dem norwegischen Kunsthistoriker Andreas Aubert wiederentdeckt. Der reist damals nach Dresden, um für eien Biografie Nachforschungen über seinen Landsmann, den Landschaftsmaler Johan Christian Clausen Dahl, zu betreiben. So gerät er unweigerlich auch auf die Spur von Caspar David Friedrich, der mit dem skandinavischen Künstler eng befreundet war und sogar im selben Haus wohnte. 1915 erscheint dann – als Kompilation aus dem Nachlass des zwei Jahre zuvor verstorbenen Aubert – die erste Friedrich-Biografie mit dem Titel „Gott, Freiheit, Vaterland“. Sie besteht aus 29 Seiten Text und 30 schwarz-weißen Tafeln und bildet den Beginn einer heute beinahe unüberschaubaren und ins Gigantische angewachsenen Friedrich-Rezeption. Aubert ordnete Friedrich wie auch Dahl einer spezifisch nordischen Landschaftsmalerei zu.

Heute sind solche Deutungen verpönt, treffen aber durchaus einen wichtigen Aspekt der Arbeits des pommerschen Künstlers. So kann der Einfluss des Theologen Ludwig Gotthard Kosegarten auf Friedrich kaum überschätzt werden. Der als Pfarrer der Dorfkirche Altenkirchen auf Rügen wirkende charismatische Geistliche, der im Freien auf den Klippen des Fischerdorfes Vitt predigte, brachte dem jungen Maler den Gedanken vom Wirken Gottes in der Natur nahe.

„Nordische Renaissance“

Kosegarten war auch Teil einer manchmal als „Nordische Renaissance“ bezeichneten Bewegung, die die Zeugnisse der eigenen Vorzeit schätzte und erforschte. Er hat seinen Anteil daran, dass Eichen, Hünengräber und gotische Bauwerke zu bevorzugten Motiven seines Greifswalder Schützlings wurden. Auch politisch war Friedrich – trotz seiner formalen schwedischen Staatsbürgerschaft – ein begeisterter Deutscher. Er war eng befreundet mit dem nationaldemokratischen Feuerkopf Ernst Moritz Arndt und in der Zeit der Befreiungskriege gegen Napoleon von 1806 bis 1815 stellte er sich vorbehaltlos an die Seite seines Volkes.

Seinen Freund Friedrich Kersting, mit dem er gemeinsam die Schneekoppe bestiegen hatte, rüstete er auf eigene Kosten für den Einsatz im Freikorps Lützow aus und stürzte sich dafür in eine existenzbedrohende Verschuldung. Er wäre selbst noch ins Feld gezogen, wenn er sich dafür nicht für zu alt gehalten hätte. Gemälde wie „Zwei Männer, den Mond betrachtend“ (1819) und „Ulrich von Huttens Grab“ (1823/24) sind klare patriotische Bekenntnisse. Das 1814 ein Jahr nach der Völkerschlacht entstandene Werk „Der Chausseur im Walde“ könnte mit der düsteren und todesnahen Stimmung, die hier evoziert wird, gar das Cover einer norwegischen Black-Metal-Band zieren. Ein einsamer französischer Soldat verschwindet in einem sich trichterförmig öffnenden deutschen Tannenwald, ein Rabe singt ihm das Sterbelied. Einige dieser betont patriotischen Bilder sind auch in der Ausstellung „Caspar David Friedrich. Wo alles begann“ zu sehen, die noch bis zum 5. Januar 2025 im Dresdner Albertinum läuft. Wer sie gesehen hat, wird der Einschätzung von Florian Illies folgen, dass Caspar David Friedrich der größte bildende Künstler Deutschlands neben Albrecht Dürer war.

Die große Friedrich-Ausstellung „Wo alles begann“ läuft noch bis zum 5, Januar 2025 im Dresdner Albertinum.

Der Artikel erschien ursprünglich in AUFGEWACHT 6/24.

■ Arne Schimmer

Abonniert unseren Telegram-Kanal https://t.me/aufgewachtonline

Kostenlose AUFGEWACHT-Leseprobe herunterladen: https://aufgewacht-online.de/leseprobe/